プロローグ~大工にあこがれた中学生

音声で聞きたい方は【こちら】

簡単な自己紹介から始めますね。

私は1997年4月、新卒としてシマダハウスに入社。

2006年5月まで、当時のシマダハウス建築部(住宅事業グループ)に所属していました。そこでは主に新築分譲戸建てや集合住宅の新築・再生事業等の設計監理に携わりました。

手掛けた物件▷

富ヶ谷3棟、赤坂1棟、尾山台3棟他戸建て100棟以上

ルアンシナル、ヒルサイド二子玉川、プラトージョビアル等、集合住宅10数棟

富ヶ谷3棟(2003年10月竣工時)

設計部門に約10年在籍していましたが、経理部への異動の打診があり転身。その後、現在の役職、専務という立場です。

一級建築士の資格は建築部に所属していた2000年に取得しています。

(編集部追記※合格率は当時10.6%、最新は8.8%の難関資格)

出身は新潟県。

建築に興味を持ったのは中学生の頃ですね。

同級生の父親が大工であったり、近くに住む親戚にも宮大工がおり、割と身近に建築現場がありました。そこでたまにアルバイトで手伝いにも行っていたんです。

その流れで自分も大工になりたいと思っていました。

元々細かいものを作るのが好きで得意だったんです。例えば、ガンダムのプラモデル、いわゆるガンプラなどですね。Y常務の足元にも及びませんが…。笑「手に職を持ちたい」という思いがずっとありました。

大工になりたくて職業訓練学校なども見に行っていたんですが、工業高校に建築学科があるのを知って、まずそこに入ってみました。

高校卒業後、本当はすぐに就職したかったんですが、学校推薦で東京の大学の建築学科に行きました。行けるなら行っておきなさいと周りに勧められて。

学校では、設計や施工方法について学びました。学んでいるうちに、設計図のような精密なものを描くのが好きになり、特に住宅設計が面白いなと感じてきました。

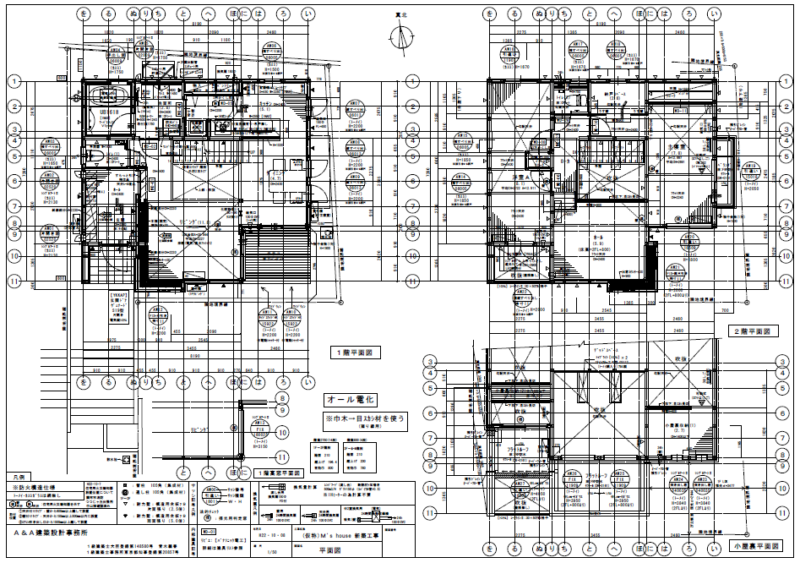

自邸の設計図

そんな中での就職活動、設計事務所や施工会社、住宅メーカーなど、建築に携わる仕事といっても多岐にわたるわけですが、最終的には、土地の取得・企画・設計・施工・販売・管理まで一貫して手掛けるデベロッパーに興味を持ち、シマダと出会い、入社することになりました。

リーマンショックからの購入 ”狭小変形地"は腕の見せ所

高校生の頃から、いつかは自分の家を建てたい、設計したいという想いは持っていました。2003年に結婚して、社宅に住んでいたんですが、リーマンショックのあった2008年以降、建設・不動産業界での落ち込みは激しく多くの企業倒産がありました。早くに物件の売却を進めていたシマダ自体に大きな影響はなかったんですが、経費削減の一環として社宅制度を廃止しようという流れがありました。そのため、周りの多くの社員が家を買い始めていました。私は1年間くらい土地を探していましたね。土地から買って自分で建てようと決めていたので。

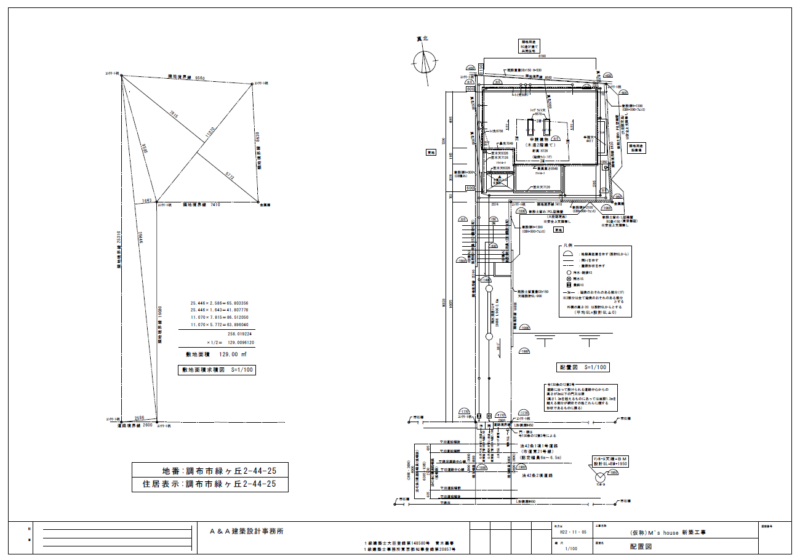

2010年6月、住み慣れた社宅周辺のエリアに土地を購入しました。リーマン後ということもあり、今思えばいい時期に土地を取得できたかなと、しかも地形は敷地延長(旗竿地)ですから…。これは、前面道路から奥まったところに有効宅地がある土地のことです。社宅制度廃止に感謝ですね。笑

旗竿地(はたざおち)は日差しや風通しが悪いイメージがあるのですが、この土地は前面道路からの高低差が+2mの高台となっているうえ、普段から仕事では狭小・異形敷地での設計を数多くこなしていたので全く抵抗感なくこの土地を選びました。

逆に設計士の腕の見せどころ!と奮い立ちました。

真ん中が自邸。高台にあるため、階段であがっていく。

土地の形状を元に家は設計されていきます。

仕事終わりや休みの日に設計に没頭しましたね。楽しくて楽しくて、基本プランをいくつも考えました。

例えば、リビングを1階にするか、2階にするかで大きく変わってきますよね。

旗竿地における住宅プランでは、2階にリビングがセオリー。2階にすると明るく、解放感のあるリビング空間になるのは想像できますよね。

でもあえて1階にもってきてみたんです。

なぜかというと、1階にすると、みんなが通るじゃないですか。リビングを2階にすると、個室が1階になるから、子供たちが大きくなった時に親の顔を見ずに個室に入れるわけですよね。プライベートは確保されるけど、そうじゃなくて、みんなが顔を合わせてそれぞれの部屋に行く家がいいよね、ということを妻と話しました。

まろん君(7)もお気に入りのリビング

でも1階にすることでのデメリットももちろんあります。少し暗くなってしまうとか、どうしても前面に家が建っているので、一番いい南側が視線的にはふさがれているとか。そういうデメリットはあるんですが、工夫をしました。

最大7.7mの吹き抜け空間で広く見せる

具体的には、視線が抜けるような位置にコーナーサッシを設けて、コーナー側に視線がいくようにし、南面はあえて窓を付けずに壁にしておきました。

そして、上からの光をいかに持ってくるかを考えて吹き抜けを作りました。狭いのにね。笑

左側の面も解放感を出すため、壁ではなく格子状に

高さは5.8m~7.7mの吹抜け空間です。1FLDKの中央に配置しました。そして、縦長の天窓×2とハイサイドライト(壁面の高い位置に設置する窓)×2、天井にはシーリングファン、かつ2階へのアプローチをストリップ階段にすることで、安定した光と風を通しやすいデザイン・機能性を意識しています。

結果、空間に開放感を与えることができ、小さいお家の割に広く見せることができたかなと。

吹き抜けって気持ちはいいですが、2階の床面積が狭くなったり、空調が効きづらかったり、掃除がしにくかったり、デメリットもけっこうある。けど、上下階が繋がり、家族間のコミュニケーションがとりやすいからこそ、今でも、家族みんな部屋にこもらずにリビングにいることが多いんだと思います。息子は二人とも自分の部屋があるのに、わざわざリビングで勉強しています。

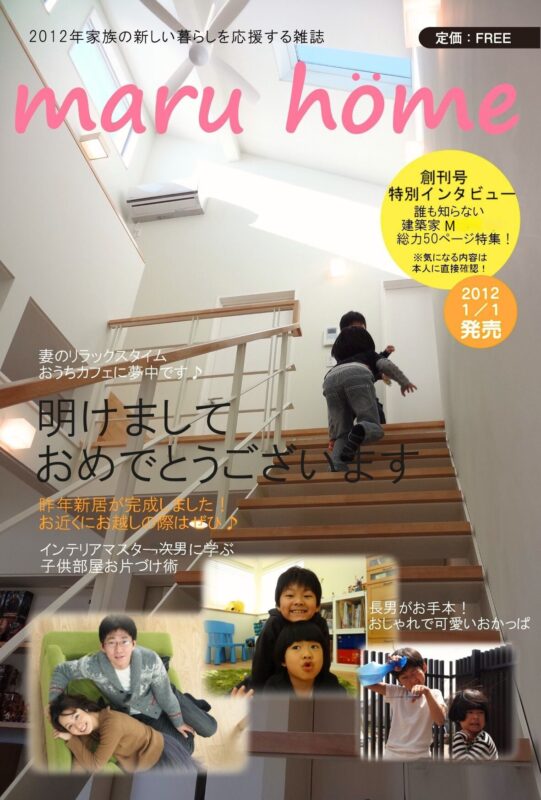

完成した翌年、年賀状でみなさまにご報告(当時の画像の一部を加工しています)

「機能性」と「遊び心」

他にも、1階にはパントリーがあり、キッチン、洗面(洗濯機)・お風呂の家事動線が一直線につながっていて、回遊性があることも好評かな。妻のために家事がやりやすいように設計しました。妻はとても喜んでくれていましたよ。

お風呂場まで一直線。お風呂場手前の左側に扉がありリビングにつながる。

子供部屋は2階です。

隣り合った子供部屋は小さな頃は独立性がなくていいかな、と思って仕切りはつけていません。一応ドアを二つつけていて、必要な時は仕切りをつけようと考えていました。もう一つ、吹き抜けに面した中2階(2階に上がってさらに4段あがる)があって、ファミリースペースと名付けたオープンなスペースがあります。

奥がファミリースペース。手前の右にある扉二つが子供部屋へ

家族みんなで読書するなど、趣味の部屋として使えればいいなと思っていましたが、今は大学生の長男がこども部屋を独占して、次男がこのファミリースペースを使っています。オープンスペースなんですけど、本人がいいなら、まぁいいか。

さらに上の階には、小屋裏収納があります。そして、ルーフバルコニーがあり、外に出ると花火を見られるかなと思っていたけど、実際には使っていないですね。想定外なこともあります。

外壁素材は基本的にはフリーメンテナンスのものにしました。全面アルミのガルスパンです。素材がデコボコしたもので傷みづらい素材です。水で流せば、汚れが落ちます。デザイン的にもいいかなと。

でも、アルミ素材ばかりでは面白くないので、特徴的な出窓を1階と2階に作り、その周りだけ本物の木をつかっています。正面の玄関上のルーバー(目隠しや日差し調整の建具)も本物の木にしたかったんですけど、傷んで手入れが大変になるので、ここは木っぽいアルミの素材にしました。

木にすることで、定期的なメンテナンスが必要になるんですが、どうしても使いたくて。優しい風合いが出るんですよね。全部アルミにしちゃうと冷たい感じになってしまうので。

家の中も、木の素材をふんだんに使っています。壁も一般的にはクロス(壁紙などのシート)を使うんですが、全部ペンキで塗装しました。ペンキだとおしゃれな質感が出ますし、廃材が出ない上、汚れたら塗り替えも出来る。海外ではペンキ塗装の壁はよくありますよ。

それから、幅木(はばき)という床と壁の取合いに付ける部材を使わず、ちょっと浮かせた感じにみせています。その方がすっきり見えるんですよ。

仕事で得た高額物件のノウハウを自分の家にもつぎ込んでいましたね。

建てていたときは、もう経理部に異動していたのですが、だからこそ久しぶりの設計がとても楽しかったです。納まりはどうしようか?素材はどうしようか?と休みの日にモデルルーム、メーカーの展示場など色々と見に行きました。

※納まり:異なる部材や仕上げが接合される部分を、見た目や機能、施工性を考慮して整えること。

エピローグ~万人受けか、少数派か

設計への想いも少しお話ししますね。

当たり前ですが、住宅って、もちろん住むものですよね。

機能性が充実していないと、住んでみて不便を感じてしまいます。

ずっといる空間なので。

そのため、基本的には機能性重視で設計するのですが、遊び心もほしいなと思っています。

吹き抜けの空間は無駄な空間にもなりうるし、階段の向こう側が見えるストリップ階段は本当は危ないですよね。

隙間を塞いだ方が安全性が高いのはわかっているけど、階段下のスペースは愛犬のケージスペースとして有効に使っています。

「機能性」と「遊び心」。両立できるのがいいなと思っています。

住宅を普通に建てると面白くないじゃないですか。1つ、2つくらいは面白い所を作りたい。設計の仕事をしている時は、よく会社から「見せ場」をつくれと言われましたね。

よく言われる議論でこんなのがあります。

「10人が見て10人がいいという建物を目指すか、それとも、1人でもハマってくれるような奇抜な建物を建てるか」

どちらがいい、悪いではなくて、私は性格的にも機能性を重視する方なんです。万人に及第点をとれる家を目指していました。

高額物件をまかせてもらっていた理由でもあり、今現在、設計部にいない理由でもあると思っています。笑

この家に点数をつけるとすると…100点満点中…60点、厳しいかな。70点かな…。照明計画やコンセントの位置など後悔ばっかりで…。

理想は平屋です。大きい敷地に建てたいかな。故郷の新潟なら叶うかもね。

自分にとって「住宅設計」とは何か、考えてみました。家は多くの人にとって一生に一度のお買い物。住まいの快適さや機能性を考慮しながら、家族のライフスタイルに合った理想の住空間を形にすること。そこに住む人の「暮らし方」を最適化し、未来までを見据えた戦略的な作業です。楽しい反面、責任の重さを感じています。

家は住む人にとっての宝物だからね。

編集後記

前回の企画も担当したE。

▷前回はこちら

~グッドデザイン賞12年連続受賞記念~設計のプロってどんな家に住んでるの? |

前回のお話の面白さから、今回もまた、ぜひ担当したいと願い入れ、希望が叶いました。

設計士の方のお話を聞くのは、2回目だったので共通するところもあるのかな、と臨んだら、まったく違いました。まず哲学、設計をどう考えるかの基本から違う。

設計士が違えば、作る家も違う。

業界では当たり前のことかもしれませんが、普段考えたこともないことを実感した瞬間でした。

そして、そのうえでM専務の家は無駄がない。

制限がある中でもどうすれば快適に過ごせるのか、計算の上に計算が重ねられている。でも、その中でも遊び心は決して忘れない。

なんだか、人生にも共通するような哲学ではないかと、ちょっと大げさかもしれませんが、そう感じました。そんなお人柄だからこそ、現在の人を引っ張るお立場にいらっしゃるのだと思いました。

でも、そんな専務もおうちで幸せを感じるのは、リビングに寝そべって”イッヌ”に踏みつけられているときなんだとか。笑

まだまだ奥が深い専務のお人柄。

もう少し、いろいろなお話をお伺いしたいです。

M専務、企画にご協力頂き本当にありがとうございました!!

音声はコチラ

音声版のシマ報です!

ぜひ電車に乗りながら、家事をしながら…以下のリンクよりお聞きください♪

【stand.fm ~番頭さんは一級建築士!~設計のプロってどんな家に住んでいるの?】

※PCやスマホのブラウザからログイン不要でお聴きいただけます。

※バックグラウンド再生・速度調整・更新通知の受信には、stand.fmの無料アプリのご利用が便利です。